长忆峨眉金顶路(三):

蒋介石登峨眉的珍贵史料

朱清时

(2020.8.29)

峨眉旅游的真实史料,从中可了解峨眉僧人的逃名精神。

1. 何志愚的回忆

传钵这样有名的峨眉山大禅师,为何很快就被后人忘光了呢?2008年6月的一天,我带着这个问题到峨眉山市拜访何志愚先生。何老1918年生,十五岁到峨眉山万年寺下面的“四会亭”出家,拜常义老和尚为师,法名“妙伦”。1937-1939,他在成都空林佛学院读了两年书后,又回到峨眉山,任毗卢殿知客,兼佛学院语文老师。因此他对峨眉山佛教界的人和事知道得很多。

在峨眉山市档案局馆藏资料中,有峨眉山佛学院在民国十六(1927)年创办,后因经费面临停办之时,县长吴鸿寿分别于民国十八(1929)年九月及十一月下令予以保护之文,两篇文中的执行人为毗卢殿的住持传钵老和尚。毗卢殿在峨眉山的地位很高,传钵之后,住持曾是能海,1940年改为果玲同时兼佛学院院长,传钵、圣钦是名誉院长(见演妙《民国峨眉山佛教研究》)。

何老称传钵为“钵老”、称圣钦为“钦老”,他说自己在他们面前只是个小沙弥,即使见到也只能随侍一旁,没有说话的资格。那些年钵老经常住在万行庄(金顶的下院),不喜欢应酬,不多说话,总在净心独坐,一般不下山。圣钦是四川佛学会会长,在外面有很多职务,不常在山。我问:钵老的声望为什么那么高?他说钵老的禅定功夫很出名。上篇博文“言访峨眉第一师”曾讲到,当时传说他的禅定已达四禅、了生死,这可以与何老的此话相互印证。我又问:钵老在民国时期是这么有名,为什么现在大家只知道圣钦、没人知道传钵?何老沉默了一会,然后谈起民国时期峨眉山的一件大事-蒋介石登峨眉,讲他亲自看到在这次活动中的传钵与圣钦。那时他已出家三年,参加这次活动的记忆很深。我在临走时说:你今天讲的事太重要了,希望你能把这个史料亲笔写下来。

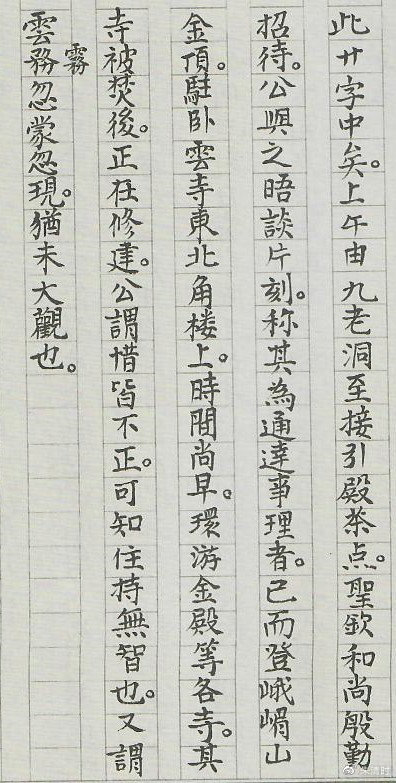

不久后我果然收到何老让人寄给了我。他写的回忆全文如下:“钵老同接引殿圣钦老人(号荣崇)。钦老中国佛教会四川省佛教会会长,后在1936年冬于成都大慈寺传戒。钦老与钵老都重于禅学。钦老曾在金山寺“破参”,曾于1935年夏于峨眉山七里坡同蒋介石合影。同时钵老听说蒋介石先生即刻要(到)金顶。钵老即集合周围僧众,穿青袍,自己穿黄袍。蒋先生从山下往上看,发现钵老迎接,即时下轿步行,与钵老合影于天门石下。何志愚2008.6.28日”

写下来的这些只是他的回忆的要点,其实那天他讲得更详细、生动,例如他说,当时他们看见蒋氏上山时,有十几台轿子一模一样,不知道蒋氏坐哪台。这是蒋氏登山最可能采用的安保措施,又是非亲历者不大可能想到的。这点旁证了何老回忆的可靠性。

2. 蒋介石登峨眉的史料

为了知道蒋介石登峨眉的真实活动情况,我查到了《蒋中正总统档案-事略稿本》,这是由蒋的秘书,辑录相关的函电、令告、讲词,及节抄蒋的日记,仿传统史学编年体例,以事縏日、以日系月、以月系年编撰而成的蒋氏活动实录。其中包含他从民国二十四年七月(下)至九月(上)在峨眉山的活动。

首先,这段时间蒋氏在峨眉山的寓所和办公室都在新开寺(七月二十二日“下午五时,到峨眉山新开寺寓。”峨眉军官训练团设在报国寺(二十四日:“上午往伏虎寺报国寺视察,下午回山。”)在整个《事略稿本》中从未提起“红珠山”这个名字。其实蒋氏不可能住红珠山,因为红珠山周围人员太多,又难以防备大炮轰击,而新开寺要安全、清净得多。其次,这段时间宋美龄并未来峨眉。《事略稿本》中记录了蒋宋之间的许多电信往来,可知宋当时因病在南京和上海。

互带说一点,为了准备此文,我上网查资料,赫然看到有文章说:“1935年6月,当时的蒋介石住在一座别墅木楼中,位置就是今天的红珠山,蒋介石住过的那个地方,是红珠山宾馆的高级特价豪华住所,去往峨眉山的每个游客都可以住宿,只需28000元一个晚上,而且规定每人只能住一个晚上,想接连住两个晚上是不允许的,就算给双倍的钱也不行。”这样搞旅游岂非搞笑。

第三,蒋氏从七月二十五日开始遊峨嵋、登金顶,在二十七日回到新开寺寓所。如实摘录如下:

“二十五日:今日遊峨嵋。由新開寺出發,經小徑,直達大峨寺廣福寺,皆小勾留。公稱前者氣魄雄巍,後者風景幽麗。至雙飛橋清音閣午餐。特到黑白二小相會之水口,參觀牛心石,謂其景色幽雅,惜其地污濁不堪。下午經二道橋,直至洪樁坪,奇秀乃益會萃矣。由此行至天池峯下之三洞橋畔,公得二句曰:“層巒献妍,羣峯爭朝”。此足與古人所謂“千岩競秀,萬壑爭流”並傳名句矣。公本擬上大坪遊覽,引導者以其山路崎嶇難行,故未往也。晚至九老洞寺中宿。公稱峨嵋之佳秀,皆在洪樁坪與九老洞之間。九老洞之右有望縣臺,公抵此乃言眼界開濶,胸襟調暢。”

“二十六日:晨起,遊九老洞。出寺時見聯語曰:“三事允治,正德利用厚生。六府孔備,水火金木土穀。”公謂治國之道,政治經濟皆備於此廿字中矣。上午由九老洞至接引殿茶点,聖欽和尚殷勤招待。公與之晤談片刻,稱其為通達事理者。已而登峨嵋山金頂,駐臥雲寺東北角樓上。時間尚早,環游金殿等各寺。其寺被焚後,正在修建。公謂惜皆不正,可知住持無智也。又謂雲霧忽蒙忽現,猶未大觀也。”

二十七日:“公朝起。在金頂臥雲寺東北窗上偶成二語曰:“雲海雲山雲頂寺。道天道地道中人。”遊金頂,氣象萬千,因感而作四語曰:“朝霞映旭日。曉月伴清風。雪山千古冷。獨照峨嵋峰。”又謂朝望雪山,歷歷來朝,可愛也。自金頂下山,經萬年寺,回新開寺寓。途中又得四語曰:“步上峨嵋頂,強消天下憂。逢寺思慈母望兒感獨遊。””

第四,蒋氏在八月十三日到大峨寺外野餐,下午就回到报国寺:“正午,由新开寺寓所到大峨寺外野餐。孤行独遊。公有寂寞之叹。餐后,即由大峨寺经会登华严纯阳雷音各寺殿,至解脱桥,回报国寺军官团。正开赏月会,并有游戏助兴。公即席训话,题为“风清月朗忆峨嵋。””

3. 蒋氏登金顶与传钵、圣钦

《事略稿本》中记录了蒋氏对峨眉山的观感:“峨嵋之佳秀,皆在洪樁坪與九老洞之間。”然而以前峨眉山的观光旅游开发,直接把车开到接引殿坐缆车上金顶,太直接了,恰恰丟掉了最美的这一段。峨眉山的下一步发展规划,应该重视洪樁坪、大坪與九老洞这一段。

蒋氏由九老洞至接引殿,圣钦在接引殿殷勤招待蒋氏用茶点。蒋氏與他“晤談片刻”(估计就是谈了一二十分钟),就“稱其為通達事理者”。蒋氏是个政治人物,《事略稿本》专门点名记录了蒋氏夸奖圣钦为”通達事理者”,说明圣钦就在这个“片刻”,把话说到蒋氏的心坎里了。这是一种“世事圆融”能力。

传钵的表现正好相反。天门石位于从接引殿到金顶的必经之地。按照何老的回忆,传钵身着黄袍,其他僧人身着青袍,在那里迎接蒋氏。蒋氏看到后,很有礼貌地提前二里下轿,步行登山去见传钵,并与他在天门石下合影。这些肯定是事先安排好的,说明蒋氏一定知道传钵是“峨眉第一师”。然而《事略稿本》却未记录此事,表明当时两人可能并未交谈,或者蒋氏对他的话无兴趣。而且随后蒋氏在金顶上游览时,传钵并未陪同(据说是由昌如和尚陪同)。蒋氏对金顶在两年前被焚、当时正在进行修建的事很不高兴,说“可知住持無智”。那时金顶主持正是传钵,笔者有风度地未公开点名。其实在天门石迎接并合影后,到金顶还要走一二十分钟,然后还可以陪同介绍,传钵亲近蒋氏的机会可不止“片刻”。这说明传钵尽管已经履行义务去迎接蒋氏,但是却没有用心接待、更没有抓住机会说些蒋氏喜欢的话,没有想为两年前金顶被焚之事辩解。

这里对这两位禅门大德,没有任何褒贬的意思。僧人有两类,都很重要。一是“执事僧”,例如圣钦,他们需要处事圆融,这样才能当好四川佛教会会长;另一类是“修行僧”,例如传钵,他们专注禅定,甚至逃名。传钵很少下山,不见“粉丝”,为逃避供养者而迁地修行,就是在逃名。这样的僧人很快就可能被后人忘光了,这恰恰说明他们逃名成功了。

4. 为什么要逃名?

佛法修炼的要点是熄灭对“功名利禄”的贪心,其中最难理解、最难做到的是“逃名”。

为什么要逃名呢?中国的文化传承中的隐士精神,对“名”就看得很淡,历代都有“逃名”之说。周敦颐《通书·务实第十四》曰:“实胜,善也;名胜,耻也。”这解释了为何要逃名的原因:如果名不过其实,如水之有源,随着日复一日蓄积实力,丰盛亦不期而至;如果虚名胜其实,如水之无源,即便一朝一夕侥幸得势,繁荣也难以久长。正所谓“德不配位,必有灾殃。”

现在很多人都觉得隐居不可思议。其实历代的修行人,很多都对名利有着真正的出离之心。与传钵同时的印光大师,他在普陀山闭关的时候,就公开宣称“念佛待死”,坚决不出来。后来很多人来找他,非要请他出山,印光大师才不得不出来弘法。

过去的大祖师们都是这样的,那不是小乘自了汉,而是因为能够舍弃世间的荣华富贵,才能躲到深山里修行。真正的缘分未到,他们不会非要送货上门,把佛法当商品劝人买。从传钵逃名的这件事上,我们可以看到历代真正修行人的真精神。