果瑶书信中的康藏游记

朱清时

果瑶和能海为首的峨眉山僧人赴康藏求法,是民国时期峨眉山的一件大事,然而现有的文献和书籍中对此事的介绍,存在许多模糊不清甚至错误之处。

例如《佛教志》中的“果瑶传“”说他“去西藏学法,数年后回金顶”。然而果瑶在1927年7月被选为峨眉县佛教会会长,毗卢、大佛两处十方丛林的住持,又任峨眉山佛学院的首任院长,三个重担一肩挑。在这之前,他肯定已从康藏回峨眉山后,而且再也没有去过,所以果瑶不可能“数年后”才回金顶。

又如徐世珩著“果瑶法师传”讲,“民国14年(1925),与能海等人商量,由川中出发,次年行至康定,再达里塘。时值巴塘西南盐井县少数民族抗税阻路,即暂留里塘,预习藏文。因种种困难,不能前进,又返川中。在川中作了一段时期的准备,再前往西昌去求师学法。嗣后,又历许多艰难,乃进入西藏,到藏后,求得真修实证的大喇嘛学法,对西藏密宗典籍,广搜精研,苦学数载,成就甚宏,以识解超卓,颇得喇叭赞许。将离藏返川时,喇叭还赠予贵重法物,以作纪念。”这段话的谬误就更多了。

因为果瑶和能海一起赴康藏求法,所以我们可以先从《能海大师传》(宋大鲁著)中了解果瑶和能海这一行的基本情况:

“1925年春,能海师赴新都宝光寺从贯一老和尚受具足戒,由佛源法师任羯磨师,同戒有永光、果瑶、果玉、果蓉、传品师等。受戒后,至重庆讲经,拟东渡日本留学佛法,同戒果瑶师拟赴武昌佛学院进修,同住重庆,遇南京某学员谓曰:‘西藏佛法极为丰富,汉地未译者,藏地均有,汉地已译而藏地缺如者甚少,故学法应至西藏。’师甚向往,并见报端大勇法师由日回国,称日本密法远不如西藏之殊胜,遂决定赴藏学密。并与瑶师相约偕往。时同戒永光、果蓉、传品三师亦拟赴藏,而已先抵雅安。师即函请永师等稍待,与瑶师,经乐山,朝峨嵋,达雅安。五人会合,拟赴康定,因战争受阻,暂住雅安,由师为众讲经。后有巡思师加入。”

从这一段中,可以了解这一行赴康藏求法的缘起。他们一共六人:果瑶、能海、永光、果蓉、传品、巡思师。下面将看到,果瑶和能海是1925年9月从重庆出发到雅安,在此与其他人汇合,并等候了一段时间。

“1926年正月,(从雅安)起程赴打箭炉,中经大相岭,设有工事,翻山即陈相令部,该部旅长孙昂斋住汉源,师等不顺路,未往晤,直达康定跑马山。依止降巴格格,六人各译法名。师号云登嘉错,意为功德海。官方韩道尹,知师在内,又未见旅长,心生疑惑,不准久留,只许出关或返回。幸有居士相熟,得住圣寓庙,准备出关衣靴,约一月余。庙中有外道,初拟收僧为徒,后被师等念经礼忏威仪所化,多人皈依佛门。出关有南北二路,北路易行,南路艰险。而韩官强令南行。三月抵里塘,值巴塘西南盐井县,少数民族抗税路阻,即在里塘,请杂哇格西为师,用因明书,预习藏文。未及半月,同行中四人前后返川。师为永师一人讲《法华》《楞严》,后有居士数人加入同听。”

从这一段中,可以知道他们在1926年正月从雅安出发,到达康定(即打箭炉)跑马山。他们六人都拜降巴格格为师。1926年三月他们抵里塘。在里塘请杂哇格西为师,用因明书,预习藏文。值巴塘西南盐井县,少数民族抗税路阻,未及半月,同行六人中四人前后返川。由于随后“师为永师(永光)一人讲《法华》《楞严》”,所以前后返川的四人是果瑶、果蓉、传品、巡思师。

果瑶和能海的这次赴康藏行期间,他们一起署名在《海潮音》上登出了三封信,果瑶还单独写了一封信和发表了一篇文章。这些都是了解他们此行的宝贵资料,下面一一介绍。

第一,1925年《海潮音》第6卷第6期上有“比丘能海、果瑤致太虚法师的信”,内容是他们向太虚大师请教:西藏佛教经典甚富,哪些急于汉译?为省篇幅,这里不录信的正文,只讨论他们在署名后面又加的注:“再请者,海等西行後,凡武昌所有新旧出版各种佛书讲义暨佛学报章等等,務祈随時寄赠,由打箭炉郵政局转為荷。” 时间为“九月 日自重庆佛学社。”这说明能海、果瑤在1925年9月从重庆出发去康藏。这是他们通过《海潮音》发的通知,告知他们进康藏后的联络地址:“由打箭炉郵政局转”。打箭炉即现之康定市。这个地址说明他们出发时还不知道在康定住哪里。

第二,果瑶致《悟一、一厂两师》函(见《海潮音文库》第19册)。贵州文史丛刊1996年06期,徐世珩文《果瑶法师传》中,用此证明果瑶去过西藏(“注:有人说果瑶未进过西藏,故录是篇以证明其说之非。”)但是细读此信,可知果瑶在信中说的“西藏”,其实是指康藏。从信的内容来看,与后面他在康定和理化写的信比较,这封信可能是他在到达康定之前写的。那时他们已进入藏区(但不是“西藏”)。此信对了解果瑶的康藏之行很有意义,故录如下。

“悟一、一厂两师:顷奉法帖,籍稔西旋。随缘利喜,拟将此次西游所经及其见闻,编为一书,甚符鄙怀。得兄起而成之,必定卓然可观。其可以资取材者,旧有《西藏通览》四册,《藏卫通志》八册,《西康建省记》一册。弟曩时均携入藏,现则俱存能海师行箧中。但此师秘书如宝,恐未易向索,俟有其便,当为兄求之,成都市中,或可更获,但须稍延时耳。”

此信的第一段,说明这时果瑶受到悟一、一厂两师的来信后的回复。来信建议把此次西游的经历和见闻写成一本书,正合果瑶之意。果瑶提议参考《西藏通览》、《藏卫通志》、《西康建省记》等书,说自己把它们带在路上,但是在能海师的行箧中。能海师“秘书如宝”,恐怕要不回来,请悟一、一厂两师到成都书市去找。这里也附带表明果瑶与能海的亲密关系,及能海“秘书如宝”的性格。

“西藏风俗淳朴,人民坚信佛教,据吾等眼光观察,必将加以精神文明之号,而日人《西藏》一书,反鄙野之,殆未加深察,故有贬抑过甚之失。闻美人在藏调查已久,颇有精密著述。然此辈,亦不过挟其殖民野心,仅就彼政治一面着眼,其见地无殊日人偏颇。虽有涉及佛教者,如炉城教堂布教之书,间或搀以不解之佛典,谬相舌,糅真金以砂砾,每为喇嘛所窃笑而浅鄙之。回观内地汉人之趋奉洋教,投如水乳,以较藏人之格格不入者,其程度高下可想矣。想兄欲成此书,所当注意者,厥有数端:如喀巴师改革红教,创建黄教之精神,与藏人修学佛法之程序,论场间辩说练习之法则,宏扬佛法之尽心。又西藏人何故深乐佛法,勤求出离;中西人何故眈著世法,不求解脱,如此种种,皆足以唤迷者之醒,救蹶者之起,补伪者之弊,兴废者之阙。以兄生花之笔,额顶之眼,尽写秘密世界之真象,暴露西藏文明之价值,必能超前绝后,启聘发聋,为佛教放一异彩也。”

此信的后一段,赞扬藏区的佛教,意思是拟议中的此书一旦写成,“必能超前绝后,启聘发聋”。这封信说明,果瑶在行程初期很乐观,计划把此次西游的经历和见闻写成一本“超前绝后,启聘发聋”的书。后面的书信显然是他写的这本书的一部分,其中用生动优美的文笔,十分细致地描述了他们的旅程、见闻、上师、藏民和藏文化,特别谈到他们对藏传佛教和藏民生活的看法。虽然这些信可能署了能海和果瑶两个名字,但无疑是果瑶执笔写的。这是他们此行最重要的存世文献。现代人读起来也有兴趣和益处。因为原文不仅没有标点断句,还有许多繁体生僻字,所以加上标点转录可能出现一下错误,然而为钩沉计,下面仍然全文转录它们。

第三,1926年《海潮音》第7卷第5期上,有果瑶1926年正月十五日在康定写了一篇文章:“西域行小记:大喇嘛乐坏土登法师传略”,介绍他们在康定学法的上师。

一开始果瑶就说,他们一行六人“求法西征”到达康定的时候,尊大喇嘛樂壞土登法師为师,请教疑难问题。

“大喇嘛樂壞土登法師者,康定充氏子也。遥(瑶)以乙丑(1925年)孟春,偕道友六人,求法西征。途次康边。叩师风徽,遂承函丈,指疑决惑。每启未闻,隨机開曉。誨益不倦。雖親教已久,而仰高深。真宗内秘,靡得而聞至其言行之表,威儀之末,亦略可得而述焉。”

文章接着说:大喇嘛樂壞土登法師,21岁在大昭寺受具足界,同年获格西学位。又学密九年,精研各部经典,与修證相應,得受傳灌頂。声望之高,当时之冠。32岁回到家乡,仍住本寺。

“(大喇嘛樂壞土登法師)年二十一,詣大招受具足戒。即以其年試經,獲(格)西位。从凡益究經律,探論部,旁通諸集,泛涉群言,猶貴非貫顯密,不能圓融妙旨。遂入下温度學密大寺,住習九年,精研諸部軌,以修證相應,得受傳灌頂。由是聲隆三寺,名()上區,一時法匠,殆無出其右者。年三十二返籍,仍住本寺。”

文章接着说: 大喇嘛樂壞土登法師回到本寺后,僧俗各界都请他做主持,他坚决推辞了。随后自己去登峨眉山礼佛,又去一些名胜旅游。回来后在康定附近的遁通山结茅打坐禅修,二十年不入尘世。日本僧人松奔游学到康定时,请他到日本宣教,他以缘分未到而拒绝。在这段话中,果瑶充满感情的介绍,说的正是他心中的大修习者的形象。

“宏法郡中,道俗咸欲请主持,師坚辞弗允。遂杖锡旨峨眉登礼。复游名区,已而还归。敷床于近康之遁通山,安禅宴坐,不履尘世者垂二十年。先有日本僧正松奔者,游学至康,迎师东度宣译。师以化缘未至,辭弗赴。”

文章接着说:果瑶等人远道而来求法,但遇到障碍,没有法运。若不是上师指导入宝山,几乎空来一趟。

“瑶等為法远來,承邊多事,所有障碍,雖忘躯殉法,不敢惮勢,而法运未通,空嗟中道。若不值師指入寶山,則百城烟水,蹈遍徒动。”

这篇文章是1926年正月十五日果瑶(遥)在康定写的,我们在转录下封信之后再一起讨论。

第四,1925 年第 6 卷第 5 期《海潮音》上登有《能海果瑶两上人自川边理化县上太虚法师书》,这是他们在1926年三月到底理塘后写的,我们下面全文录此信:

此信起始讲,果瑶、能海一行在1926年春天到底康定后,本想在那里先用一年时间学藏语,然后赴藏,但因为生活费用昂贵,无法坚持。大喇嘛把猛魯格西告诉他们,理塘有大喇嘛寺,法众甚多,还有高德传经,可以到那里求学。正好崇西土司的商对来到康定,他们就乘方便的“乌拉”(藏地供交通用的马匹)十餘匹,载大藏經並行李,于1926年2月1日开始旅程。所需由康定的施主聞海等資助。

“海等孟春抵康,拟就兹地預藏語年餘,然後赴藏。因生活百昂,現境亦生法障。承大喇嘛把猛魯格西教,謂理塘有大喇嘛寺,法众甚多,兼有高德传经,可以旨被就学。会崇西土司商駝莅康,乘便鳥拉十餘匹,载大藏經並行李,于二月一日戒途旅程。所需且喜康地檀越聞海等斯愿,喜捨布施,資給备至。”

出发的那天早上,天气晴朗。当天就到了折多塘住宿。折多塘坐落在折多山麓,是出关要道,有居民十多户,并有一个热水塘,距康定城约二十公里,旅客经过都在这里打尖。因为从此向西有两条路可以前往关外:一条是翻山到泰宁、道孚、炉霍、甘孜、德格、邓柯,这是北路。路较平坦,水草丰盛,很少有土匪滋扰。另一条是翻山经雅江、理化、巴塘,到宁静,这是南路,山路崎岖而且有土匪出没。两条路都在折多山顶分道,使折多塘成了控制南北两路的咽喉。第二天开始翻越折多山。折多山海拔4298米,是康巴第一关。折多山又是重要的地理分界线,西面为高原隆起地带,有雅砻江,右为高山峡谷地带,有大渡河。大渡河流域主要分布着有“嘉绒”之称的藏族支系。其地域往北可至四川省阿坝州的大小金川一带,折多山以东是山区,而折多山以西则是青藏高原的东部,真正的藏区。“折多”在藏语中是弯曲的意思,写成汉语又是“折多”二字。

图1 折多山

他们接近折多山山顶时,雪深數尺,足下动辄陷入,腹饥气揣。就着雪吃干粮,用力下咽。

越过山顶后下山,就到了青藏高原东部的草原。

“临发之晨,天气清暢,雪途開坦,忻然登程,为之慷概。即日抵折多塘信宿。踰折多山近峰處,雪深數尺,足下动辄陷入,腹饥气揣,爵食雪和干粮,咽之力状。复行越岭下山,即出关外草地。無垠邊景,頓覺蕭瑟。

二月“二十五日莅東俄洛,住質西攘波喇嘛處。為之誦經兩日,住客甚欢。”

二月“二十八日逾高日寺山,值甚風大,雪迎面扑人,寒氣澈骨。雖墜马下,卒得過岭。” 二月“二十九日由麻格宗沿山谷行,唯見怪石乱樹,急湍瀑流,山猱聚啸,野獣群奔,虬籐螭西,蟠屈苍古,俯仰顾盼,其狀萬態。”

二月“三十日踰博浪沙,風悲日曛,警心悸魄 鬱紆高岫。一陟一降,薄暮抵崇西土司家。”

接着果瑶描述了崇西土司家的情况:

“夷民數十軰,蜂擁而觀。雖侏离之態,若蠢而誠檏之情可掬。士司以余等為法至遠至,留欵數日,禮待優渥,频行慮道路之崎嶇也,為修騎以代足恐途中之虚餒也。餽盤餐以進飢,並為遺書通致拉薩,遣其長公子雀公浪價送行。”

崇西土司为了他们的安全,派儿子护送。此情景令果瑶联想到当年高昌国外送玄装。又走了两天,到达理塘。他还描述沿途的藏民如何善良。

“公子貂帽貉衣,負槍挂劍,摻乘迅捷,狀至英衛,直一日洒別而返。其厚如此,令人仿佛高昌之遇也,由斯二日行安抵理塘。此途多匪,殺人越貨,往往時聞。若非土司遣健兒荷槍衛送,寧能脫此險哉!自康至此,為時十有五日,計程七百餘里。沿途經過夷民,皆深信三寶。稱漢僧曰夾喇嘛,所至轍胡跪俯伏,請授手摩頂。宿家則進糌粑酥奶奉食(此方食三淨肉,余等持大乘戒仍不受葷供)。此雖法爾應供,未始非我佛如來將護行者之澤被也。”

下面他详细描述了理塘的寺庙如何壮丽,僧侣如何如法。

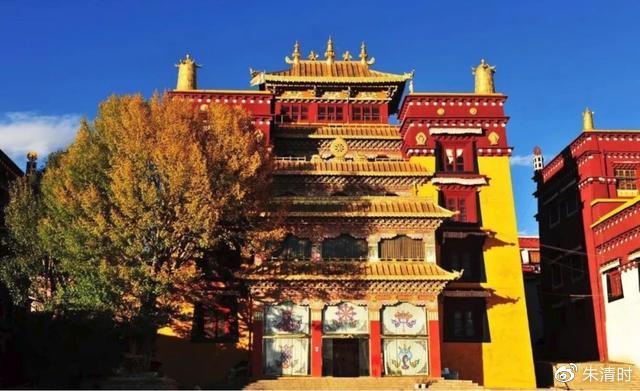

图2 理塘的长青春科尔寺

“抵理塘時,已屬三月氣候,尤寒草木仍冬。此處寺剎甚多,紺宇琳宮,鱗次櫛比,崇樓傑閣,岳峙山立。最殊勝者,有二宏建隆飾覆以銅瓦,壯麗熣燦,輪煥無比。殿中佛像俱銅鑄造,若小若大,並皆莊嚴。廊廡晝壁尤麗妙,精美奇幻絕倫噫!此莊嚴伽藍,其殆諸佛威神之所建立者与!僧伽共數千人,以堪布呼圖克圖格西等為大喇嘛之轉世者有八人,格西知法之匠也有三十餘人。余等並皆一一造禮,以卡帶為敬。此諸德者恆坐床行道,獨居清淨,以法自重,飭于戒行。余等雖深愛敬,苦語言為諳,無從問佛法中因緣。此間僧綱最整,有鐵棒喇嘛四人,撿束僧衆,督查嚴密,莫不肅凛。大召中常開講坐,其說法台高三尺許,對日建築,位殿前厰地中。講時聽者下坐,咸袒右臂,膝地而坐。講畢自相問難,徵義伸辯,理勝處則擊掌宣示,厥狀甚豪,其辯無畏。沙彌誦經,咸于晨間排座面壁高聲朗誦,平時則引吭高呼習練吽字吉祥音聲,其韶韻甚圓,余等當學效之愧弗能也。”

接着果瑶又介绍再走百餘里的雪山中,经常有三百喇嘛习定。那里是文殊菩薩眷屬居住并“深入禪觀”之处。现代人已少有具备这些知识了。

“去此百餘里,有二郎灣,位雪山中,重曫叠巘,嚴峻而高寒,雪鎖雲封,人跡罕到。喇嘛(西寧由藏學教歸來者)常三百餘人習定,其中棲神霞表,難可測度。昔佛世時,有五百仙人,居雪山中,深入禪觀。文殊菩薩,觀其因緣時至,親至其處教化時,五百仙人聞甚深法,俱明不退果,乘空而去,噫!此雪領中清淨者,因緣成熟,詎非文殊菩薩眷屬耶。我欲從之,道阻無由,遙禮白雲,悠然遐想。”

接着果瑶谈了他对藏民和藏传佛教的良好评价:

“余等此次西遊,所行不過千餘里,雖未深入藏中,而其佛化情形,熟茲邊地觀察,亦可知其大概,可得而略論也。蓋邊藏地勢嚴峻而高寒,土地凝凍則無農業之種植。山川蹊險,則雖商務上之經營,除事事畜牧外,絕無他種思慮可以營嬈其心由是而樸野者則惟務其畜牧以安其治生本業優秀者輒乃遊心于深邃之佛學求出世利生之法。故藏中人士恆以喇嘛為高級,所有工藝技術或算醫方等五明之學,喇嘛皆優為之,以利濟世間,蓋完全無缺之大乘佛法也。其得人民之敬仰,而供養之也,殆逈巽乎貴族官吏所享之特權。且其佛教上之組織亦極完備而有係統,其所謂政治之上設施,不過尊守佛教中之戒條耳。然其政之所以必出于教者,實于國計民生有莫大之關係,為蓋邊藏地磽确治生復艱,苟無佛教出世法以治其情欲,而限其生養,則衆庶蕃滋必有人滿過多,衣食不足之為患。由此而擴張其殖民政策于鄰壤,以其強健優美之民質(據理化知事王炳焱君談常入大寺院中參觀,見所藏人骨頂較世界人種厚四五分,質最堅硬,投地有金石聲,荼毗時其中常有大舍利(修行喇嘛而言)晶瑩圓潤色彩可愛,遂斷邊藏民族為世界最發達之人種。

世界論西藏者,不曰蒙昧未開,則曰野蠻成俗,不知藏人之文明窮微體妙,洞達玄理,迥非希少善根所能造詣,萌俗所論徙為耳食。蓋王君精于醫學解剖,尤達佛理,且在邊藏多年博雅深識故其所談若此)而啟以生存競爭之學說,勢必講求富國強兵之術,挾其野蠻悍勇之性,狡思逞出,而蹂躪歐亞兩陸,以擾世界之和平,恐軗歐洲七年內之獸戰為尤烈(此非過甚之論。徵諸歷史,如吐蕃侵唐,以太宗之全盛,尤畏其寇,而以文成公主與之和親。蒙古族起自北方,區區寒徼,而成吉斯汗率之以侵凌歐亞。黃人之禍歐人至今尤慮)。是則蓮生上師、宗喀巴大土之化,應此邦雖曰藏人勝緣,抑實世界之幸福也。由此而知世界剛強衆生,惟佛法乃能調伏,以救世人強權侵暴之痛苦。値今學術孔慌,人心不學之際,欲進而講求平等、博濟、互助、大同之道,舍是大乘佛法外,其將安屬。然藏人之所以應享其幸福,以自相安,而不屑與世界民族爭較者,謂自信其有至高無上、顚扑不破之佛法,可以安心娛意,滿志怡情,而成其慈忍無爭之力,故不為其他思想學說所動搖,以陷于生存競爭之旋渦也。”

果瑶还评论了英国殖民主义对藏文化的危害:

“然則今日之西藏佛法,為何如哉蓋已入英人政治勢力圈中,而失其宗教上固有之統係矣,其中醖釀亂機已布,岌岌可危之象,苟非藏人翻然悔悟,從整頓大小乘佛法精神,以維係其教統,而鞏固其民族,吾恐禍端速發,將不免于酷虐悲痛之苦耳。鳴呼,此莊嚴熣燦之佛土,優秀慈善之民族,吾願世界號稱文明國家者,毋憑凌之更相與保護而提携之,俾以發揮其大乘佛法之精神,以促進世界之和平,解釋人生苦惱,豈非衆生之眞正幸福也哉。”

此信的内容请读者细心阅读。信末的附識对本文也有重要意义。

“(附識)海等今年三月行理化,願欲迳入拉萨,以南路險遠,谙非語言,不能前進。故暫留此,預习藏語。因护法檀越第詢唐藏佛法情形,海等慧淺學疎,急于自修。倉卒属稿不暇x芜。倘海内善知识,對于海等此行願賜教者,乞時诲賜指南,俾策進行,不勝渴盼翹企之至。(通信处)如以佛法书籍包裹见惠者,请由打箭炉将军桥充家歌庄充瑞軒君交(能海)或(果瑤),單屬信可交理化郵局转交可也。

謹呈 上太下虛老法師鍳 比丘能海果瑤頂禮”

这些书信包含一下几点重要信息:

1)这些书信是果瑶写的。在行程的前半,果瑶意气风发,在极其艰难的条件下,写出这些文才飞扬、评论深邃的书信,并寄到《海潮音》杂志发表,显然是他写书计划的一部分。后来行程受阻,原定计划取消,他就无心继续写了。虽然他的书未写成,然而幸运的是,他写的这些书信在《海潮音》上发表了,使我们现在还可以看到。

2)关于果瑶和能海一行的行程,可以确定是:果瑶和能海1925年9月从重庆出发到雅安,在此与永光、果蓉、传品、巡思师汇合,并等候了一段时间。1926年正月,(从雅安)起程赴打箭炉(康定)跑马山。六人都依止降巴格格。1926年三月他们出关,三月抵里塘。在里塘,请杂哇格西为师,用因明书,预习藏文。未及半月,果瑶、果蓉、传品、巡思师前后返川。

3)关于果瑶和能海在康定求法的上师:果瑶在第三封信中说,他们在康定拜的上师是大喇嘛樂壞土登法師,而且说上师是“康定充氏子” ;在第四封信中提到了“大喇嘛把猛魯格西”。然而在《能海大师传》(宋大鲁著)中说,“1926年正月,(从雅安)起程赴打箭炉,…直达康定跑马山。依止降巴格格,六人各译法名。”这就是说,他们在康定的上师名叫“降巴格格”。能海法师后来也讲“余等从降巴格格学”(“定道资粮颂讲录”,能海上师全集编委会《三学讲录》第二辑,1997)。不知道喇嘛樂壞土登法師是否就是降巴格格?

4)果瑶和能海在康藏求法与大勇法师 “留藏学法团”的关系。《法尊回忆录》中回忆了大勇法师 “留藏学法团”的行程:“是年(1925年)冬,经雅安,越大相岭到康定,住安却寺,特请一位邱先生教藏文。前在北京藏文学院教藏文的充宝琳先生,即康定充家锅庄人,是康定跑马山慈愿大师的弟子。旧历年底,充先生亦回康定。1926年春,大勇法师、朗禅法师和我同上跑马山,亲近慈愿大师,先学藏文文法《三十颂》、《转相论》、《异名论》、《一名多义论》。《字书》等关于藏文的初级书籍;次学宗喀巴大师讲的《花刍学处》、《菩萨戒品释》、《菩提道次第略论》等佛教正式典籍,为学习藏文佛学打下了一个较好的基础。”

从《法尊回忆录》可知,大勇法师“留藏学法团”与果瑶与能海一行,不仅在时间上是同时的,而且在康定的联络地点也相同:都是“康定充家锅庄”。

藏汉民族之间因语言的关系,进行直接交流有一定困难,因而在藏汉民族贸易的历史中形成一种中介,承担了沟通商业信息和汉藏商贸往来的重要职能,这就是“锅庄”。锅庄是康定特有的行业。据说锅庄一词,源于藏语“古曹”,意为“贵族代表”,表明其身份来自贵族或统治者的代理人。历史上康定锅庄多达54家,他们大多来自明正土司的大小管家。专门为土司管理经济、商贸、放牧、养猪、种菜、差徭、歌舞。

在1939年孙明经记下充家锅庄是”大院坝充家,藏名“克不措”。四小管家之一,管理布匹,中正中街(茶店中街)44号“。(《孙明经西康手记》(孙建和、孙建秋编著,2016)。孙明经遇见的充建猷先生,与果瑶他们的联系人充瑞軒先生,及大勇他们的联系人、北京教藏文的充宝琳先生,都是充家锅庄人。这件事说明果瑶能海与大勇西藏学法团在西康的活动,都是以充家锅庄为基地。

果瑶在第三封信中说,他们在康定拜的上师是大喇嘛樂壞土登法師,而且说上师是“康定充氏子”。《法尊回忆录》说教藏文的充宝琳先生,是康定充家锅庄人,也是康定跑马山慈愿大师的弟子。不知樂壞土登大喇嘛与慈愿大师有何关系?

大勇法师的西藏学法团,因由于声势浩大,使西藏当局怕有政治目的,不准他们进入西藏。大勇也“壮志未酬身先死”。虽然西藏学法团整体以失败告终,但是也为未来留下了种子(例如法尊等人),尤其对峨眉山佛教的发展产生了不小影响,例如果瑶和能海,他们的康藏之行,虽不是大勇西藏学法团的正式成员,但却是协调一致的共同行动。这次赴藏虽未成功,但是果瑶等人收获仍然很大。果瑶回到峨眉山后,第二年就兴起峨眉山佛教界的一场改革,请继续读下一篇文章。